【内科学】女性,65岁,冠心病心绞痛史8年,无高血压史,夜间突发心前区疼痛8小时入院。入院时血压为150/90mmHg,经心电图检查,诊断急性前壁心肌梗死。

(1)最可能的心电图表现为

A. Ⅱ、Ⅲ、avF出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高

B. V1~V4出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高

C. V1~V4出现冠状T波

D. 频发室性早搏

E. 三度房室传导阻滞

(2)此时最具特征性的实验室改变是

A. 血清LDH水平增高

B. 血清GOT(AST)水平增高

C. 血清GPT(ALT)水平增高

D. 血清CPK-MB水平增高

E. 血清肌红蛋白下降

(3)上述患者频发室性早搏,有时呈短阵室速,最恰当的处理是

A. 静脉滴注维拉帕米

B. 口服美西律

C. 静脉使用利多卡因

D. 口服普鲁卡因胺

E. 静脉滴注硝酸酯类药物

(4)第2日患者出现胸闷、大汗、面色苍白。查体:心率126次/分,律齐,血压80/50mmHg,双肺满布中小水泡音。此时患者的心功能分级为

A. Killip分级Ⅳ级

B. Killip分级Ⅲ级

C. NYHA分级Ⅳ级

D. NYHA分级Ⅲ级

E. 全心衰竭

(5)起病4周后,患者反复低热,左肺底部有湿啰音,心前区闻及心包摩擦音,此时应考虑并发

A. 肺部感染

B. 急性心包炎

C. 感染性心内膜炎

D. 心肌梗死后综合征

E. 肺栓塞

答案及解析:

(1)选B。

大部分AMI患者作系列心电图检查时,都能记录到典型的心电图动态变化,心电图的系列观察,是临床上急性心肌梗死的检出和定位的有用方法?

1).特征性改变有

Q波心肌梗死者,在面向透壁心肌坏死区的导联上出现以下特征性改变:①宽而深的Q波(病理性Q波);②ST段抬高呈弓背向上型;③T波倒置,往往宽而深,两肢对称。

2).动态性改变

有Q波心肌梗死者:①起病数小时内,可尚无异常,或出现异常高大,两肢不对称的T波;②数小时后,ST段明显抬高,弓背向上,与直立的T波连接,形成单相曲线。数小时到2天内出现病理性Q波,同时R波减低,为急性期改变。Q波在3~4天内稳定不变,以后70%~80%永久存在;③如不进行治疗干预,ST段抬高持续数日至2周左右,逐渐回到基线水平,T波则变为平坦或倒置,是为亚急性期改变;④数周至数月以后,T波呈V形倒置,两肢对称,波谷尖锐,为慢性期改变,T波倒置可永久存在,也可在数月到数年内逐渐恢复。

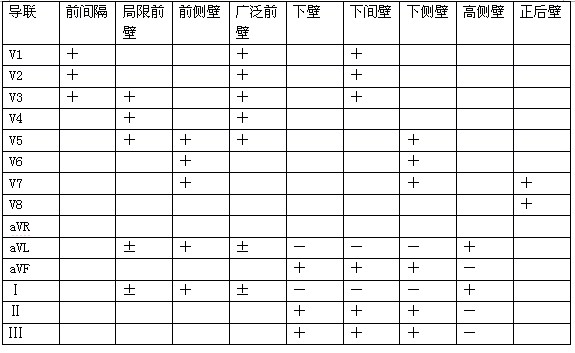

3).定位和定范围

有Q波心肌梗死的定位和定范围可根据出现特征性改变的导联数来判断。

注:“+”为正面改变,表示典型Q波、ST段上抬和T波变化。

“-”为反面改变,表示QRS主波向上,ST段下降及与“+”部位T波方向相反的T波;

“±”为可能有正面改变。

患者急性前壁心肌梗死,起病8小时,典型ECG表现为相应导联ST段抬高,弓背向上。

(2) 选D。

CPK的同工酶CPK-MB主要存在于心肌中,正常人血清中无CPK-MB,故CPK-MB增高对急性心肌梗死的诊断特异性很高。血清心肌酶学改变表现为:肌红蛋白是心肌梗死早期诊断的良好指标;肌钙蛋白I(cTnI)或肌钙蛋白T(cTnT)是更具有心脏特异性的标记物,对心梗的早期诊断和发病后较晚就诊的患者均有意义;肌酸激酶的同工酶(CK-MB)诊断的特异性较高,其增高的程度能较准确的反映梗死的范围,高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功;乳酸脱氢酶(LDH)敏感性稍差;肌红蛋白出现最早,敏感性强,特异性差;肌钙蛋白随后出现,特异性强,持续时间长,CK-MB敏感性弱于肌钙蛋白,对早期诊断有重要价值。

(3) 选C。

急性心肌梗死并发室性期前收缩和非持续性室性心动过速可不用抗心律失常药物治疗。持续性单形性室速不伴心绞痛、肺水肿或低血压,可选用利多卡因50~100mg静脉注射,每5~10min重复一次,至室速消失或总量已达3mg/kg,继以1~4mg/min的速度静脉滴注维持。也可用静脉应用胺碘酮,10min内注射150mg,然后1mg/min维持6h,继续0.5mg/min维持。如室速持续存在或影响血流动力学需进行起始能量为50J的同步电复律治疗。

(4) 选A。

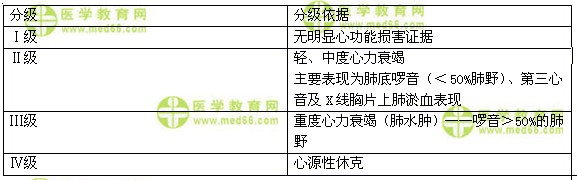

根据有无心力衰竭表现及其相应的血流动力学改变严重程度,按Killip分级法将AMI的心功能分为四级。

急性心肌梗死Killip分级法

患者急性心肌梗死后第2日出现胸闷、大汗、面色苍白,心率126次/分,血压下降80/50mmHg,双肺满布中小水泡音,符合心源性休克表现,故应属KillipⅣ级。

(5) 选D。

心肌梗死后综合征(postinfarction syndrome)也称Dressler综合征,发生率约10%,于心肌梗死后数周至数月内出现,可反复发生,表现为心包炎、胸膜炎或肺炎,有发热、胸痛、白细胞增多和血沉增快等症状,可能为机体对坏死物质的过敏反应。

患者急性心肌梗死后4周有反复低热,肺底部可闻及啰音,心前区闻及心包摩擦音,考虑心肌梗死后综合征可能性大。